L' ALCHIMIE, UN MYTHE ?

Parfois, à lire les recherches passionnées, les écrits fouillés, à parcourir les sites Internet consacrés au sujet, on pourrait oublier certains points

fondamentaux qui remettent tout en question sur le rêve dont nous venons de prendre connaissance. Nicolas Flamel et Dame Pernelle seraient encore

aujourd'hui toujours vivants puisqu'ils auraient découvert le secret de l'élixir de longue vie, l'un des buts de la pierre philosophale, mais ils seraient aussi

immensément riches car ils auraient également pu transmuter les métaux vils en métaux nobles, c'est-à-dire par exemple le fer en or, ou le plomb en argent, etc. Il

leur restait à découvrir la panacée (généralement qualifiée d'universelle, mais les mots "panacée" et "universelle" utilisés conjointement constituent un pléonasme),

entendez par là le remède miracle contre tous les maux.

Bien sûr, tout ceci fait appel à notre imagination, notre besoin de merveilleux, besoin de rêver, de se bercer de douces illusions, pas toujours très raisonnables

d'ailleurs comme nous allons pouvoir le voir ici.

Pourquoi les alchimistes ne pourraient-ils pas avoir trouvé le moyen de transmuter les métaux ?

Il faut tout d'abord exposer un point qu'ignorent sans doute encore pas mal de personnes à l'heure actuelle, c'est qu'il est tout à fait

possible de changer du fer, du plomb, du mercure, peu importe en or.

De la même façon d'ailleurs

qu'il serait tout aussi possible de transformer du fer en plomb, de l'or en fer, etc. (Mais dans ce dernier cas, on ne verrait pas vraiment l'intérêt !) La chose est

techniquement et scientifiquement possible. De la même façon d'ailleurs

qu'il serait tout aussi possible de transformer du fer en plomb, de l'or en fer, etc. (Mais dans ce dernier cas, on ne verrait pas vraiment l'intérêt !) La chose est

techniquement et scientifiquement possible.

Mais comment cela se fait-il ?

Pour en donner l'explication, il est nécessaire de faire une petite leçon de chimie de base. Nous allons nous empresser tout de suite de signaler que ce que nous allons

avancer ici est faux, dans le sens où cette théorie a été rectifiée ultérieurement aux cours dispensés à l'école dans les années 70, mais cela ne change rien au principe.

A l'époque, on nous enseignait que la matière était composée d'atomes,

c'est-à-dire de particules elles-mêmes composées d'un noyau autour duquel gravitent des électrons, autrement dit une autre sorte de particules, chargées d'électricité

négative, celles-là. A l'époque, on nous enseignait que la matière était composée d'atomes,

c'est-à-dire de particules elles-mêmes composées d'un noyau autour duquel gravitent des électrons, autrement dit une autre sorte de particules, chargées d'électricité

négative, celles-là.

Le tout formant un ensemble

électriquement neutre par l'équilibre des charges avec le noyau.

Jusque là vous suivez ?

Ceux qui n'admettaient pas cette théorie de l'atome récoltaient des hém - atômes!

Schématiquement, on pouvait dire que chaque élément constitutif du tableau périodique des éléments de

Mendeleïev se caractérisait par un nombre spécifique d'électrons, lesquels gravitaient sur une ou plusieurs couches périphériques en fonction de leur nombre.

Dans la théorie au moins, il aurait suffit de modifier cet équilibre et ce nombre pour obtenir un autre élément que celui de départ. Et le tour était joué. Mais en théorie seulement car, en pratique, les choses en allaient tout autrement. En effet, pour arriver à un tel résultat, outre la précision requise, il était nécessaire de faire entrer en jeu une quantité

d'énergie tellement énorme (sans compter les appareillages sophistiqués indispensables) que l'opération n'était absolument pas rentable.

En ce qui concerne les alchimistes, qui ne connaissaient forcément rien à la théorie atomique, loin s'en faut puisqu'ils

ignoraient même jusqu'à l'existence de certains éléments que nous avons découverts depuis, on voit mal comment ils auraient pu, avec les moyens de leur époque, arriver à produire une énergie qui, aujourd'hui encore, nous rebute profondément !

Outre cette fameuse théorie atomique, les alchimistes auraient également du connaître les caractéristiques précises de ces

éléments (qui leur échappaient complètement) afin d'utiliser, de préférence, des substances les plus voisines possible afin de rendre les choses plus aisées.

Leur démarche était donc certainement louable et courageuse mais vouée à l'échec.

Pourquoi est-il impossible que les alchimistes aient trouvé l'élixir de longue vie ?

A priori, si l'élixir de longue vie existait et si on l'avait découvert, cela devrait avoir un succès phénoménal. Les gens ne sont généralement pas pressés de mourir et cette perspective ne les enchante guère.. Cela semble

évident ! A priori, si l'élixir de longue vie existait et si on l'avait découvert, cela devrait avoir un succès phénoménal. Les gens ne sont généralement pas pressés de mourir et cette perspective ne les enchante guère.. Cela semble

évident !

Sauf que les personnes déjà un petit peu plus avisées s'empressent aussi de préciser que "tout dépend de l'état dans lequel on se trouve". Si c'est pour avoir 130 ans mais vivre un

calvaire quotidien, être aveugle et sourd, ne plus se souvenir du quart de ce qui vient de se passer dans l'heure, être cloué dans une chaise, voire un lit, au régime... non merci !

Même chose si une vieillesse prolongée devait s'accompagner de douleurs intolérables et incurables.

En fait, toutes les choses qui nous entourent sont limitées dans le temps. De l'éphémère à la montagne, toutes ont un début et une fin. Les rythmes de vie respectifs sont bien sûr différents et il faudra des milliards de générations d'éphémères avant que la montagne ne commence à s'effriter. Encore ne peut-on pas vraiment comparer les êtres vivants et le monde inanimé, tels que les minéraux, qui répondent à d'autres impératifs car constitutifs de la matière.

Le mythe de l'immortalité ne date pas d'hier. Depuis que l'homme est conscient de sa mort inéluctable, il ne cesse de s'en

inquiéter et de tenter de résoudre ce problème crucial et apparemment incontournable. C'est peut-être là l'une des raisons de l'existence des religions puisque celles-ci proposent généralement un au-delà, un après éternel qui a tout de même quelque chose de rassurant.

L'élixir de longue vie, cette fameuse potion buvable que les alchimistes tentaient de mettre au point grâce à la pierre philosophale serait un moyen de court-circuiter ce processus et assurerait sinon l'immortalité absolue, du moins une prolongation de la vie dans des proportions appréciables. Le grand Nicolas Flamel l'aurait soi-disant trouvé, raison pour laquelle certains personnes prétendraient l'avoir aperçu récemment en Asie, plusieurs centaines d'années après son décès officiel.

Nous n'épiloguerons pas sur ce sujet qui est abordé ailleurs dans ce site mais nous contenterons de répondre à la

question.

L'élixir de longue vie ne peut pas exister pour plusieurs raisons. Tout d'abord, et cela nous semble la raison primordiale, cela équivaudrait à la résolution de ce fameux problème impossible à résoudre qu'est le mouvement perpétuel. Toute chose animée, même si elle est correctement entretenue et alimentée, finit par s'user, même faiblement, même imperceptiblement. Le temps n'est pas un problème mais une cause. Il arrive donc fatalement un moment où cela doit s'arrêter. Il en va de même

pour les êtres vivants qui naissent, vivent, évoluent, se fatiguent, tombent malades, s'usent et, finalement, meurent si un accident n'a pas précipité les choses. L'élixir de longue vie ne peut pas exister pour plusieurs raisons. Tout d'abord, et cela nous semble la raison primordiale, cela équivaudrait à la résolution de ce fameux problème impossible à résoudre qu'est le mouvement perpétuel. Toute chose animée, même si elle est correctement entretenue et alimentée, finit par s'user, même faiblement, même imperceptiblement. Le temps n'est pas un problème mais une cause. Il arrive donc fatalement un moment où cela doit s'arrêter. Il en va de même

pour les êtres vivants qui naissent, vivent, évoluent, se fatiguent, tombent malades, s'usent et, finalement, meurent si un accident n'a pas précipité les choses.

C'est très simple, mais c'est comme ça ! Désolés, les choses n'ont pas changé depuis des millions d'années et si l'espérance de vie augmente généralement dans la plupart des cas, cela ne change rien en finalité, sauf au niveau de la croissance démographique et donc du surpeuplement.

Article connexe: "La mort vous va si bien !"

Pourquoi est-il impossible que les alchimistes aient trouvé la panacée ?

Sous ses apparences anodines, cette question est beaucoup plus redoutable que les deux précédentes parce qu'elle découle en fait non pas d'une cause mais bien d'une orientation, un courant de recherches. Mais pour mieux comprendre nos propos, il sera nécessaire de revenir "un peu" en arrière (c'est un euphémisme !) et de prolonger, sinon nos existences, du poins nos connaissances à propos de l'alchimie, de la chimie et de la médecine notamment. Sous ses apparences anodines, cette question est beaucoup plus redoutable que les deux précédentes parce qu'elle découle en fait non pas d'une cause mais bien d'une orientation, un courant de recherches. Mais pour mieux comprendre nos propos, il sera nécessaire de revenir "un peu" en arrière (c'est un euphémisme !) et de prolonger, sinon nos existences, du poins nos connaissances à propos de l'alchimie, de la chimie et de la médecine notamment.

L'alchimie avait pour but essentiel de découvrir la pierre philosophale qui, indirectement, (et indirectement seulement, ce détail a toute son importance !) devait permettre d'autres réalisations telles que la transmutation des métaux vils en or ou en argent, l'élixir de longue vie (ou élixir de jeunesse) et la panacée, c'est-à-dire cette substance capable de guérir tous les maux.

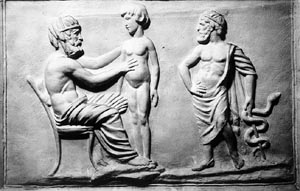

Cette pseudo-science dont l'influence traversa allègrement les siècles, partait d'un principe vieux comme le monde, pas complètement absurde mais loin d'être adapté aux réels progrès... en la matière. Elle était fondée sur la croyance qu'il existe quatre éléments fondamentaux (l'eau, l'air, la terre et le feu) et trois substances (le mercure, le soufre et le

sel). De vastes systèmes métaphysiques et symboliques ont été érigés sur ces sept piliers de l'alchimie, qui puiserait elle-même ses sources dans certains écrits occultes de l'Égypte et de la Chine anciennes.

De nos jours, la transmutation a été reléguée dans l'ombre, tandis que la transcendance et la panacée demeurent au goût du jour en

homéopathie et en aromathérapie. Bien des alchimistes modernes mêlent leur art à l'astrologie, l'acuponcture, l'hypnose, ainsi qu'à toute une gamme de pratiques new wave. L'alchimie, contrairement à sa descendante, la chimie moderne, se

préoccupait avant tout de métaphysique. Ses praticiens ont sans doute été les premiers à créer des expériences pour tenter de vérifier leurs hypothèses. Obnubilés par leur quête spirituelle et leurs croyances, cependant, ils n'ont pas pas su fonder une véritable méthode scientifique. L'alchimie n'a jamais pu se dissocier du surnaturel, de la magie et de la superstition. C'est peut-être pourquoi elle est demeurée populaire, même si elle n'a à peu près rien légué de durable.

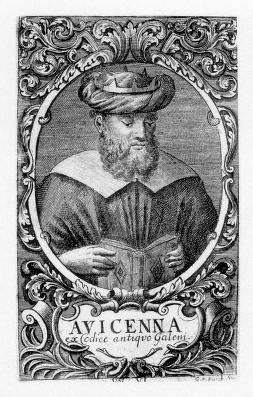

Il convient cependant de rappeler que certains alchimistes ont contribué au progrès des connaissances. Par exemple, Paracelse (1493-1541) introduisit un concept révolutionnaire en médecine. Il fut le premier à rejeter l'idée, toujours en vogue chez les alchimistes contemporains, que la maladie résulte d'un déséquilibre ou d'une absence d'harmonie au sein du corps. Il croyait plutôt qu'on tombait malade quand l'organisme était soumis à l'agression d'agents extérieurs, et préconisait l'emploi de divers produits chimiques comme remèdes. On le voit en effet, Paracelse était donc déjà beaucoup plus près de nos conceptions actuelles et ce changement d'orientation en fit non seulement un précurseur heureux de notre médecine moderne mais aussi aurait-il pu contribuer à un tout autre essor de l'alchimie que le sort qui lui fut

finalement révolu, à savoir l'abandon total.

Cela dit, il est bon de préciser que la philosophie asiatique qui préconise l'harmonie du yin et du yang, étrangement similaire dans le

principe puisque ses adeptes considèrent effectivement la maladie comme un déséquilibre à ce niveau, n'évolue pas dans le même concept. Cela dit, il est bon de préciser que la philosophie asiatique qui préconise l'harmonie du yin et du yang, étrangement similaire dans le

principe puisque ses adeptes considèrent effectivement la maladie comme un déséquilibre à ce niveau, n'évolue pas dans le même concept.

L'alchimie demeure actuelle dans les milieux anti-scientifiques. Aux États-Unis, Robin Murphy, par exemple, a combiné

l'alchimie à l'homéopathie, au qigong et à l'astrologie pour créer sa propre médecine parallèle. L'Alchemical Institute propose l'hypnothérapie alchimique à tous les adeptes du

Nouvel Âge qui cherchent une thérapie de prise en main

personnelle puisant dans les pseudo-sciences occultes. L'alchimiste John Reid promet santé et succès par la quête de la quintessence !

Il est bon de remarquer que la science telle que nous connaissons n'a pu connaître de véritable essor que lorsqu'on a abandonné la recherche de l'essence et de la quintessence des choses.

Nous le savons à présent, la maladie peut provenir d'une foule de causes, microbiennes, virales, dégénérescentes, psychosomatiques, et même à partir de générations spontanées. Mais les alchimistes n'avaient bien entendu aucun moyen de seulement se douter de ce genre de choses avec les

moyens dont ils disposaient, dépourvus qu'ils étaient du moindre microscope et,

dans la plupart des cas, de connaissances élémentaires en anatomie. Paracelse commençait à frôler le début dune certaine sagesse à ce propos en évoquant, ou plutôt en faisant allusion à ce qui allait devenir ultérieurement nos antibiotiques, sulfamides et autres produits issus de l'arsenal pharmaceutique. Il envisageait seulement l'absorption de produits

chimiques mais il n'aurait jamais pu y avoir accès à défaut de disposer d'une théorie atomique fondamentale et de sérieux principes chimiques et physiques devenus désormais élémentaires à nos yeux.

On ne peut toutefois pas envisager l'existence d'une éventuelle panacée parce que les traitements de différents maux ne peuvent guère se soigner par un même et unique produit. L'exemple simple du bon gros rhume et de la grippe est ici d'application nous semble t'il. Dans le premier cas, vous pourrez éventuellement prendre un bon grog, de l'aspirine, des vitamines C, etc. Bref, il s'agirait plutôt d'un traitement symptomatique et préventif visant à éliminer les inconvénients de cette affection bénigne. Pour certaines maladies, il convient de "tuer" les agents pathogènes et l'emploi d'antibiotiques s'avère utile, voire indispensable (mais à utiliser avec précautions car l'abus peut aboutir à des effets pernicieux). Tandis que pour ce qui est de la grippe classique, s'agissant d'une affection virale, il convient de laisser agir le système immunitaire, les antibiotiques seraient inutiles, inefficaces et ne présenteraient finalement que leur inconvénient.

(Avec le recul,le rôle des antibiotiques peut être revu, mais cela ne change

rien à nos propos) On ne peut toutefois pas envisager l'existence d'une éventuelle panacée parce que les traitements de différents maux ne peuvent guère se soigner par un même et unique produit. L'exemple simple du bon gros rhume et de la grippe est ici d'application nous semble t'il. Dans le premier cas, vous pourrez éventuellement prendre un bon grog, de l'aspirine, des vitamines C, etc. Bref, il s'agirait plutôt d'un traitement symptomatique et préventif visant à éliminer les inconvénients de cette affection bénigne. Pour certaines maladies, il convient de "tuer" les agents pathogènes et l'emploi d'antibiotiques s'avère utile, voire indispensable (mais à utiliser avec précautions car l'abus peut aboutir à des effets pernicieux). Tandis que pour ce qui est de la grippe classique, s'agissant d'une affection virale, il convient de laisser agir le système immunitaire, les antibiotiques seraient inutiles, inefficaces et ne présenteraient finalement que leur inconvénient.

(Avec le recul,le rôle des antibiotiques peut être revu, mais cela ne change

rien à nos propos)

L'éventail de possibilités pathogènes est tellement vaste et mouvant car il ne faut pas perdre de vue les mutations génétiques, les

résistances particulières à certains produits développées entre autres par des nuisibles bien connus, que les possibilités pharmaceutiques doivent elles-mêmes suivre le mouvement, s'adapter et évoluer. De nouvelles maladies apparaissent tous les jours et la lutte entre les deux pôles que sont l'affection et la guérison est constante avec des résultats variables. La

réponse des patients peut également être très différente d'un individu à l'autre par rapport à une même molécule, de la même façon que les effets secondaires (lesquels servent parfois d'ailleurs de principes actifs à d'autres problèmes !) Certains composants ou principes actifs peuvent aussi s'avérer complètement contradictoires et donc antagonistes et ne pourraient donc logiquement pas figurer dans une même absorption. Dans d'autres cas encore, l'application de certains composants réputés curatifs pour certaines affections peuvent s'avérer mortels chez des individus présentant des antécédents spécifiques. C'est ainsi que l'absorption de protéines peut devenir mortelle à une personne sujette aux chocs anaphylactiques, que certaines substances destinées à guérir peuvent donner des allergies, etc. L'éventail de possibilités pathogènes est tellement vaste et mouvant car il ne faut pas perdre de vue les mutations génétiques, les

résistances particulières à certains produits développées entre autres par des nuisibles bien connus, que les possibilités pharmaceutiques doivent elles-mêmes suivre le mouvement, s'adapter et évoluer. De nouvelles maladies apparaissent tous les jours et la lutte entre les deux pôles que sont l'affection et la guérison est constante avec des résultats variables. La

réponse des patients peut également être très différente d'un individu à l'autre par rapport à une même molécule, de la même façon que les effets secondaires (lesquels servent parfois d'ailleurs de principes actifs à d'autres problèmes !) Certains composants ou principes actifs peuvent aussi s'avérer complètement contradictoires et donc antagonistes et ne pourraient donc logiquement pas figurer dans une même absorption. Dans d'autres cas encore, l'application de certains composants réputés curatifs pour certaines affections peuvent s'avérer mortels chez des individus présentant des antécédents spécifiques. C'est ainsi que l'absorption de protéines peut devenir mortelle à une personne sujette aux chocs anaphylactiques, que certaines substances destinées à guérir peuvent donner des allergies, etc.

Enfin, pour qu'une prétendue panacée ait pu être mise en oeuvre, encore eut-il fallu pouvoir l'expérimenter, la tester. Comment pourrait-on garantir le caractère universel de cette panacée (remarquons au passage que "panacée universelle" est un pléonasme) sans connaître toutes les maladies et, par conséquent, la réponse effective du produit contre cette atteinte ? Et dans cette même optique, comment les alchimistes des temps les plus reculés auraient-ils fait pour garantir de l'infaillibilité de leur panacée alors même qu'ils ne connaissaient qu'une partie des continents seulement et que les moyens de communications d'alors interdisaient quasiment la connaissance des maladies tropicales ?

On le voit, il y avait là une impossibilité qui échappait aux alchimistes en dépit de toute leur bonne volonté et de leur opiniâtreté, une impossibilité qui leur échappait d'autant plus que la connaissance et surtout la méthode leur faisaient défaut.

Sauf que... Les alchimistes n'auraient-ils vraiment rien découvert ?

Il serait tout à fait abusif de prétendre que les alchimistes n'aient strictement rien découvert ni que leurs travaux se seraient toujours

soldés par autant d'échecs. S'il faut déplorer le manque de méthode des alchimistes et leur manie de tout rattacher au surnaturel, à la philosophie et à d'autres projections telles que l'astrologie, la magie, etc. en revanche on peut déjà avouer que les derniers d'entre eux tout du moins et notamment Paracelse, furent des précurseurs de la médecine moderne. Il serait tout à fait abusif de prétendre que les alchimistes n'aient strictement rien découvert ni que leurs travaux se seraient toujours

soldés par autant d'échecs. S'il faut déplorer le manque de méthode des alchimistes et leur manie de tout rattacher au surnaturel, à la philosophie et à d'autres projections telles que l'astrologie, la magie, etc. en revanche on peut déjà avouer que les derniers d'entre eux tout du moins et notamment Paracelse, furent des précurseurs de la médecine moderne.

Faute de preuves tangibles et concrètes, nous sommes bien obligés de considérer jusqu'à nouvel ordre qu'ils firent chou blanc en ce qui concerne tout à la fois la pierre philosophale, la transmutation, la panacée et l'élixir de jouvence. Pourtant, si l'on se base sur certaines tendances, on suppose qu'il y aurait eu des exceptions. C'est le cas du grand

Nicolas Flamel, mais aussi de

Jan Baptiste Van Helmont qui, tous deux, prétendirent avoir à plusieurs reprises réussi la fameuse transmutation. Il est assez étonnant dès lors que l'on ait réussi au moins deux fois à perdre cette fameuse recette ! Plus près de nous (XVIIIème siècle), un certain Price aurait refermé la trilogie des transmuteurs avant de se suicider. Quant à lui, il aurait paraît-il fait plus fort encore en procédant au miracle en public et à sept reprises au cours de la même journée. Le même Nicolas Flamel aurait, dit-on, aussi découvert l'élixir de longue vie et s'en serait servi personnellement ainsi que son épouse (Il faudra néanmoins que l'on nous explique dès lors ce que font leurs sépultures au cimetière des Innocents et ce qui a du motiver le grand Nicolas entre la date de la mort de son épouse et la sienne qui sont séparées par près de trente ans ! Cela doit aussi faire un drôle d'effet que de pouvoir venir mettre des fleurs sur sa propre tombe, non ?)

A présent, ne nous basons plus sur ce que l'on pourrait croire ou supposer mais bien sur ce qui est certain.

Il doit provenir d'un paradoxe purement alchimique que les tendances profondément pieuses de ceux-ci aient contribué à la découverte de... l'antimoine ! En fait, l'antimoine était connu depuis 4000 ans et ce qui fut découvert devait être plus exactement des sulfures d'antimoine tels que la stibine ou la berthierite. Certains composés d'antimoine donnent des enduits jaunes qui pourraient se confondre éventuellement avec de l'or en formation, la plupart des dérivés de l'antimoine sont toxiques et cela pourrait donc aussi expliquer des cas de décès suspects chez les alchimistes qui pratiquaient le Grand Oeuvre.

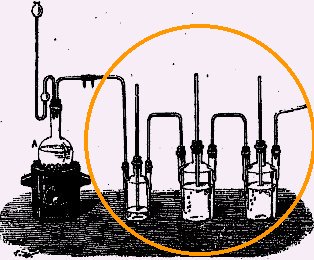

Pour apprécier l'énorme incidence des travaux respectifs des alchimistes, lesquels furent très nombreux, nous ne pouvons que renvoyer le lecteur à notre chapitre sur les personnalités de l'étrange dans lequel ils découvriront progressivement les contenus de leurs recherches personnelles. Elles sont trop nombreuses et trop fouillées pour figurer ici en long et en large. D'autre part, certains travaux aboutissent sur des découvertes indirectes. Par exemple Paracelse découvrit un "air particulier" lors d'une réaction, cet "air" était en fait de l'hydrogène. C'est également indirectement que nombre d'alchimistes découvrirent certaines propriétés physiques des éléments placés dans des conditions particulières, notamment leur cristallisation lorsque l'on les porte à une température proche du point de fusion pendant des périodes de 24 à 48 heures avec ensuite un refroidissement progressif. Pour apprécier l'énorme incidence des travaux respectifs des alchimistes, lesquels furent très nombreux, nous ne pouvons que renvoyer le lecteur à notre chapitre sur les personnalités de l'étrange dans lequel ils découvriront progressivement les contenus de leurs recherches personnelles. Elles sont trop nombreuses et trop fouillées pour figurer ici en long et en large. D'autre part, certains travaux aboutissent sur des découvertes indirectes. Par exemple Paracelse découvrit un "air particulier" lors d'une réaction, cet "air" était en fait de l'hydrogène. C'est également indirectement que nombre d'alchimistes découvrirent certaines propriétés physiques des éléments placés dans des conditions particulières, notamment leur cristallisation lorsque l'on les porte à une température proche du point de fusion pendant des périodes de 24 à 48 heures avec ensuite un refroidissement progressif.

Le point qui nous intéressera tout particulièrement ici réside dans une autre interprétation de la pierre philosophale qu'il nous faudra pourtant bien relativiser et placer au conditionnel. La pierre philosophale, comme l'indiquait notamment

Van Helmont, pourrait en fait être la "matière des matières", une sorte d'âme de la matière qui, on peut éventuellement percevoir dès lors les rapports avec le spiritualisme,

l'astrologie, la philosophie, et autres arts parallèles, procurerait une puissance énorme aux "choses". Il s'agirait d'une espèce d'énorme catalyseur ou de régénérateur.

En admettant que cette "pierre" (qui doit donc ici être prise en dehors de son sens premier et en son sens virtuel) existe, elle aurait alors pu conférer aux alchimistes la puissance, l'énergie nécessaire à la transmutation des métaux (principalement si ceux-ci avaient la bonne idée d'utiliser comme matériau de base un élément proche de celui recherché, comme le platine. Le prix de ce dernier est cependant assez dissuasif et, en ce qui concerne des expériences répétées, même si on ne met que de petites quantités en oeuvre en guise de test, cela suppose une fortune initiale qui suppose elle-même un but moins cupide que celui généralement attribué aux alchimistes. Dans ce cas, ces chercheurs ne recherchaient pas tant l'or en lui-même que le moyen de le fabriquer, tout comme Einstein en découvrant la théorie de la relativité, n'en avait certainement pas besoin pour vivre, pas plus que de la bombe atomique qui lui fit horreur !)

Toujours en admettant l'existence de ce régénérateur, il pourrait aussi expliquer l'élixir de longue vie comme constituant une application différente du même principe. Dans ce dernier cas, ce serait les cellules humaines qui se régénéreraient et, en se reconstruisant, assureraient à celui qui en aurait absorbé une longévité nettement supérieure puisque les outrages du temps

n'auraient quasiment plus aucune emprise sur lui. Par contre, tout comme dans le film

"la mort vous va si bien", cela ne protégerait probablement pas de

la destruction car ce processus serait trop rapide pour que l'élixir puisse y remédier. Dans ce cas aussi, on pourrait supposer que tout serait une question de dosage (ne pas dépasser la dose indiquée, ne pas administrer aux enfants de moins de cinq ans, lire la notice...) et qu'il faudrait se réapprovisionner sporadiquement en élixir pour "être reparti pour un tour". (Si vous avez oublié de prendre votre élixir de longue vie, celle-ci pourrait être écourtée, d'autre part si vous commencez à oublier... il est grand temps que vous en preniez !) Toujours en admettant l'existence de ce régénérateur, il pourrait aussi expliquer l'élixir de longue vie comme constituant une application différente du même principe. Dans ce dernier cas, ce serait les cellules humaines qui se régénéreraient et, en se reconstruisant, assureraient à celui qui en aurait absorbé une longévité nettement supérieure puisque les outrages du temps

n'auraient quasiment plus aucune emprise sur lui. Par contre, tout comme dans le film

"la mort vous va si bien", cela ne protégerait probablement pas de

la destruction car ce processus serait trop rapide pour que l'élixir puisse y remédier. Dans ce cas aussi, on pourrait supposer que tout serait une question de dosage (ne pas dépasser la dose indiquée, ne pas administrer aux enfants de moins de cinq ans, lire la notice...) et qu'il faudrait se réapprovisionner sporadiquement en élixir pour "être reparti pour un tour". (Si vous avez oublié de prendre votre élixir de longue vie, celle-ci pourrait être écourtée, d'autre part si vous commencez à oublier... il est grand temps que vous en preniez !)

Et enfin, pour clore ce chapitre, toujours en admettant le même principe, cela pourrait aussi expliquer la "panacée". Celle-ci guérirait effectivement tous les maux, non pas dans une optique spécifique ciblée sur les maladies elles-mêmes, mais dans un concept plus basal de régénération des tissus, de réparation systématique face aux agressions extérieures.

Dans le cas qui nous concerne ici, la recette de cette pierre philosophale aurait pu ne jamais avoir été trouvée, ce qui expliquerait forcément qu'elle ne soit jamais parvenue jusqu'à nous. Dans le contexte de la guerre de cent ans de Nicolas Flamel, tout comme dans les autres contextes belliqueux qui ne manquèrent jamais de se présenter au cours de l'histoire humaine depuis des siècles et des siècles, les alchimistes auraient très bien pu désirer plus que tout tenir une telle découverte parfaitement secrète afin qu'elle ne tombe pas entre de mauvaises mains. Entendez par exemple les Anglais pour ce qui est des Français et vice versa. La pierre philosophale aurait donc été jalousement gardée telle une arme secrète. Toutefois, à voir le nombre de cadavres qui jonchèrent les champs de bataille, il faut déduire qu'elle n'aurait pas changé grand chose en vertu de ce que nous avons exposé précédemment.

Lorsque l'on étudie le livre des hiéroglyphes de Nicolas Flamel (ainsi d'ailleurs que d'autres écrits similaires provenant d'autres auteurs) on comprend aisément que l'étude de l'alchimie et de ses procédés découlait d'interprétations savantes de figures allégoriques, quasiment bibliques, kabbalistiques, et que celle-ci, se basant sur des savoirs ancestraux aux origines mystérieuses était susceptible d'aboutir. Il ne faudrait malgré tout pas trop rire de ces prétentions. En effet, ce sont parfois de telles chimères, de simples rêves d'apparence très ésotérique, qui ont donné naissance à des découvertes révolutionnaires, celle du serpent qui se mord la queue en est un exemple. Par ailleurs, Pierre et Marie Curie ont démontré à souhait qu'il était possible, à force de travail acharné et d'obstination tout autant que de courage, d'obtenir des résultats précieux dans de piètres conditions de travail et malgré une technicité défaillante ou médiocre.

Cet article ne prétend pas constituer une révélation mais se présente comme un sujet de méditation.

|