-

Centre d'Études et de Recherches

-

sur les Phénomènes Inexpliqués

|

|

|

Mais le test de Zener ou test de Rhine est-il tout à fait fiable ? Mérite t'il son leadership en matière de test

scientifique sur la question ? Et pourquoi cette double appellation, est-ce finalement le test de Zener ou plutôt celui de

Rhine ?

Sur ce dernier point, en tous cas, les choses sont claires. C'est bien M. Rhine qui a mis le test au point et à qui l'on peut donc

accorder la paternité du test en question. Par contre, c'est son ami Zener qui a imaginé les symboles figurant sur les cartes du test.

C'est par déférence à son ami que Rhine a accepté que l'on parle de test de Zener. Peu importe d'ailleurs puisque cela ne change pas grand

chose à la fiabilité du procédé, mais au moins on connaît désormais le pourquoi de cette double appellation. Mais en fait, on devrait

dire : le test de Rhine et les cartes de Zener...

Assurément, le test est fiable puisqu'il n'y a, en principe, qu'à s'en référer aux lois immuables des mathématiques et plus précisément des probabilités. Mais là encore les choses ne sont pas si simples car de multiples facteurs peuvent influencer le cours des événements.

Il est évident par exemple, que les facteurs extérieurs peuvent exercer une influence plus ou moins sensible sur les résultats du test. Ainsi, il faudra tenir compte de l'ambiance qui règne autour du candidat médium. On évitera les bruits intempestifs qui peuvent distraire, la diffusion de musique tonitruante, l'arrivée inopinée de personnes dans la même pièce, etc. De même, il est tout indiqué que le moment soit bien choisi. On imagine que les résultats ne soient pas pareils au lever du lit ou juste avant le coucher, principalement si la journée a été éreintante. Dans la même optique, on préconise également l'utilisation d'une lumière tamisée, mais ce n'est pas tout.

Il a été déterminé que la personnalité ou le charisme de la personne que nous nommerons "expérimentateur" (celle qui fait passer le test et non pas le candidat médium) peut aussi influencer. Ainsi les résultats auront tendance à être meilleurs lorsque la personne expérimentée éprouve de la sympathie pour l'expérimentateur ou, à tout le moins, des sentiments positifs. Nous parlons à ce propos d'estime ou de confiance, d'accord avec ses propos en règle générale et non de question de cœur bien évidemment, encore que la question pourrait être envisagée. Bref, si le courant passe bien entre les deux personnes, cela aurait tendance à aller mieux.

Les expérimentations de Rhine ont permis d'établir qu'il existait ce que l'on a appelé l'effet "mouton - chèvre". En clair, cela signifie que les résultats auront tendance à s'éloigner de la normale en fonction de ce que l'individu expérimenté croit. Mais est-il ici question de sa croyance religieuse ou de son athéisme, ou bien plutôt du fait qu'il croie anticipativement à la réussite du test ou à son échec, et par extension la croyance au paranormal est-elle concernée ? Ces différences n'ont, à notre connaissance, pas encore été examinées et mériteraient de l'être. Mais voyons de plus près ce qu'il en est sur cet effet singulier :

(...) D'après le parapsychologue Mario Varvoglis, en1942, Gertrude Schmeidler, professeur de psychologie pour la City University of New York, a utilisé un questionnaire sur des sujets de test pour connaître leur croyance concernant le psi. Elle appela ceux qui croyaient à l'existence du psi «moutons» et ceux qui pensaient que le psi n'existait pas «chèvre». (D'après leurs cris, ils ont pourtant tous deux tendance à émettre des objections !) En comparant ces données avec les résultats d'un test psi avec les cartes de Zener, elle a conclu que les résultats obtenus était supérieurs au hasard pour les «moutons» et inférieurs pour les «chèvres». Toujours selon le parapsychologue, une méta-analyse effectuée par Tony R. Lawrence en 1992, portant sur 73 expériences, confirme clairement l'effet.

Lawrence avait répertorié 73 recherches portant sur l'effet mouton-chèvre, impliquant 37 chercheurs. Les 73 études examinées comportaient plus de 685 000 essais réalisés par plus de 4 500 participants. Le nombre d'essais d'une étude allait de 140 à 50 000 essais (moyenne=10.540; médiane 5.750). Le nombre des sujets impliqués dans une étude allait de 9 à 399, la plupart étant des étudiants.

Sur les 73 études, 18 d'entre elles, soit 24% des études, montraient un effet mouton-chèvre, avec un seuil de 5%. Lawrence avait effectué une méta-analyse des diverses études et trouvé qu'il n'y avait pas de relation générale entre la dimension de l'effet et le type de mesure employé, d'où il concluait que l'effet «chèvre-mouton» était «robuste» sans considération de la méthode utilisée pour sa mesure.

Cependant, les conclusions de Lawrence furent remises en cause notamment par Rex G. Stanford, qui fut président de la Parapsychological Association en 1973 et pour l'exercice 2005-2007. Stanford estime que la méta analyse a des limites et que Lawrence a sans doute négligé de tenir compte des biais qui peuvent apparaître dans ce type d'études et leur relation avec l'effet mesuré.

PourSusan Blackmore, PhD en parapsychologie mais devenue «sceptique» et ancienne membre du comité exécutif du CSICOP, cet effet contribue à expliquer les croyances de certaines personnes (les moutons) au paranormal sans qu'il soit besoin de supposer l'existence véritable d'un phénomène paranormal.

Désignant par expérience parapsychologique une expérience que le sujet interprète comme impliquant quelque chose de paranormal ou parapsychologique, elle fait l'hypothèse «que les expériences parapsychologiques sont comparables aux illusions visuelles. L'expérience est bien réelle, mais son origine gît dans des processus internes et non dans des particularités du monde observable.»

Au sujet de l'explication de ces illusions par l'effet mouton-chèvre, elle ajoute : «cette conclusion ne peut s'appliquer à bien des catégories d'expérimentation parapsychologique, notamment celles dans lesquelles on ne donne pas de feedback et où on emploie des techniques sérieuses de randomisation.». Il est donc essentiel de savoir comment une étude est menée pour déterminer si elle risque ou pas de présenter un effet mouton-chèvre.

Les tests décrits ci-dessus ont été faits par des parapsychologues entre eux, sans vérification universitaire neutre, ni reproduction dans le cadre d'un protocole strict. Aussi, malgré leur apparence exceptionnelle, ils n'ont pas été publiés dans unerevue scientifique à comité de lecture, leur sérieux est donc mis en doute. Le laboratoire dezététique de l'université de Nice remarque, pour en avoir acheté plusieurs fois, que lescartes de Zener commerciales utilisées dans ces tests sont mal faiteset que l'on peut les reconnaître de dos aisément (*). D'autres part, il juge que la méthode de méta-analyse proposée par Lawrence comporte de graves erreurs mathématiques.(...)

(*) NDLR : De ce côté, nous sommes formels : les cartes de Zener, que l'on peut désormais très facilement trouver dans le commerce sont tout à fait correctes. N'importe qui pourra en faire l'expérience en s'en procurant soi-même et pourra constater que ces cartes ne peuvent en aucun cas être distinguées par leurs versos. Nous ignorons sur quoi l'on se base pour être aussi affirmatif, mais cette accusation est purement fallacieuse. Un autre moyen de s'en rendre compte est de passer par le siège social du CERPI et de vérifier les cartes employées : nous mettons quiconque au défi d'y trouver une seule possibilité de tricherie sur base du dos des cartes !

(source Wikipédia)

Voilà donc encore un sujet, pourtant à l'amplitude relativement restreinte, qui porte sujet à controverse ! Quelle est la position du CERPI à ce sujet ? Nous reviendrons ultérieurement sur le sujet mathématique qui n'entre pas ici en considération puisque, à ce sujet, qu'on le veuille ou non, la probabilité demeure intacte. Nous dirons seulement que ce qu'avance Blackmore nous paraît une expression elle-même critiquable. En effet, les résultats doivent être envisagés dans leur propension à s'écarter de la probabilité de base. Les résultats sont obtenus, point. Quels qu'ils soient. On compare donc ces résultats entre eux afin de mettre en évidence une différence éventuelle entre les croyants et les sceptiques. Et on note ces différences, re-point. Il nous semble que toute interprétation relève de l'aspect psychologique en rapport avec l'expérimentation et entre donc bien en rapport avec la nature même de l'expérience, laquelle a clairement recours à la sphère "psi". Dire que le résultat et sa différence permettent d'expliquer la croyance sans pour autant qu'il n'y ait (forcément) de caractère paranormal est, selon nous, un peu osé. Il faut ici considérer chaque élément de la phrase.

Reprenons donc les deux phrases :

1) cet effet contribue à expliquer les croyances de certaines personnes

(les moutons) au paranormal sans qu'il soit besoin de supposer l'existence véritable d'un phénomène paranormal.

2) le résultat et sa différence permettent d'expliquer la croyance sans pour autant qu'il n'y ait (forcément) de caractère paranormal

Dans la phrase 1, l'effet explique la croyance au paranormal. Autrement dit, "si les personnes obtiennent de bons résultats, cela se justifie

par l'effet "mouton-chèvre". Donc, c'est parce qu'ils y croient qu'ils obtiennent de bons résultats et vice versa. Mais n'est-ce

pas attendu ? Allez-vous obtenir de bons résultats et ne pas y croire ? (Hé bien, cela dépend. Malgré de bons résultats, on peut

encore attribuer cela au facteur chance !) Allez-vous obtenir de mauvais résultats et y croire malgré tout ? (Oui, peut-être, pour la même

raison d'ailleurs, sauf qu'ici on parlera plutôt de malchance). Mais la croyance n'est pas en cause a posteriori (après les résultats),

le fait est d'évaluer si cette croyance provoque un effet et pas le contraire. Or si l'on considère la croyance comme un facteur psi,

on peut admettre qu'un facteur psi aura joué sur un autre facteur psi, ce qui semble admissible.

Dans la phrase 2 : il semble évident qu'un phénomène paranormal peut se permettre d'exister que l'on y croie ou pas ! Disons que les

résultats peuvent conforter une croyance déjà existante, la différence sera sans doute inconnue des candidats qui se borneront très

probablement à des suppositions éventuellement en rapport avec leurs

croyances. Nous sommes d'accord pour dire que l'existence d'un phénomène paranormal soit indépendante d'une croyance préétablie, par

contre nous restons persuadés que la croyance des candidats joue un rôle favorable dans les résultats et c'est assez facile à admettre.

On pourrait en effet multiplier les exemples dans lesquels les personnes plus correctement disposées et motivées obtiennent de meilleurs

résultats que les autres.

Parallèlement à l'effet mouton-chèvre se présente l'effet expérimentateur, lequel suppose de meilleurs résultats lorsque l'expérimentateur (et non plus le candidat) est favorable aux phénomènes parapsychologiques. Inversement, on prétendra par exemple que les mauvais résultats obtenus alors que l'expérimentateur est sceptique proviennent des "mauvaises ondes" produites par l'antagonisme. AU CERPI, nous avons bien entendu déjà constaté ce phénomène et son contraire. Lorsque les choses se passent en toute bonne foi, il est particulièrement frustrant de constater qu'un sceptique obtient effectivement souvent des résultats divergents alors qu'un croyant en génère souvent de meilleurs. Cependant, on ne peut certainement pas généraliser et, en regard de cela, nous avons aussi (et souvent) connu l'immense satisfaction de faire réaliser avec succès une manifestation généralement comprise comme un phénomène paranormal par un sceptique ou un homme de science.

Selon nous, les effets chèvre et mouton et effet

expérimentateur ne doivent pas être négligés. Il convient de noter

à chaque expérience si le candidat est croyant ou pas et si

l'expérimentateur est favorable ou défavorable. On notera les

différences éventuelles que l'on considérera comme statistiques.

Néanmoins, seuls les résultats seront parlants, sauf bien sûr si - par

exemple - le penchant favorable de l'expérimentateur va jusqu'à

influencer le candidat pour le mettre sur la bonne voie (lui souffler

les réponses). Mais dans ce cas, il est clair que l'on ne peut

plus vraiment parler d'un effet quelconque, mais plutôt d'une

supercherie. L'effet chèvre-mouton n'aura d'incidence que si la

croyance ou la non croyance influence le candidat dans ses perceptions,

mais il ne s'agira que d'un concept de motivation propre à chaque

individu. L'effet expérimentateur n'aura, selon nous, d'incidence

que dans la mesure où l'expérimentateur, par son penchant ostensiblement

favorable, aura tendance à faire basculer l'effet chèvre-mouton du côté

qui lui est le plus propice et vice versa, ou si ce dernier transmet

effectivement des données par télépathie au candidat alors que cette

technique n'est pas requise précisément dans l'expérimentation (mais,

dans ce cas, cela implique également que la télépathie soit reconnue

comme efficace et donc existante).

On comprend donc qu'un sceptique n'aurait pas le beau rôle en reprochant

une supercherie au phénomène paranormal parce qu'il y aurait eu

tricherie sur la clairvoyance en prétextant la télépathie de

l'expérimentateur !

Les expérimentations du test de Zener devraient, idéalement, encore tenir compte d'autres effets tels que l'effet Hawthorne (un candidat se trouve plus motivé lorsqu'il sait faire l'objet d'une expérimentation particulière, d'avoir été choisi spécialement à cet effet, cf. les expériences de Mayo entre 1927 et 1932), l'effet Pygmalion qui veut que les performances des candidats seront supérieures si l'expérimentateur en attend davantage d'eux et que ceux-ci le savent. Il faudra encore considérer les biais cognitifs et la dissonance cognitive (deux points que nous examinerons ailleurs dans ce site)

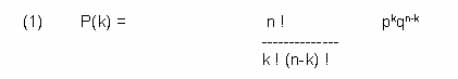

n = nombre total de tirages

p = 1/5 = probabilité de bon tirage

q = 4/5 = probabilité de mauvais tirage.

Il faut voir tout de suite que certaines valeurs

de P(k) sont infimes. Par exemple, le premier sujet remarquable

découvert par Rhine, A. J. Linzmayer, obtint une fois en mai

1931 21 résultats justes dans une série de 25. La probabilité de

faire un score égal à celui-ci ou meilleur se calcule facilement

sur la formule (1) en ajoutant les probabilités d'avoir 21, 22,

23, 24 ou 25 résultats justes. On trouve à peu près 10-11. Cela

prouve avec évidence que Linzmayer n'a pas tiré ses cartes au

hasard.

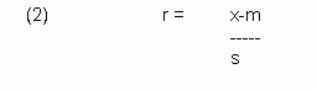

Les scores obtenus par les sujets de Rhine ne

s'écartent cependant jamais autant de la moyenne. La question

qui se pose alors est de savoir si une déviation donnée est

significative. Pour cela, on calcule le rapport critique défini

comme suit :

n = nombre total de tirages

p = 1/5 = probabilité de bon tirage

q = 4/5 = probabilité de mauvais tirage.

Il faut voir tout de suite que certaines valeurs

de P(k) sont infimes. Par exemple, le premier sujet remarquable

découvert par Rhine, A. J. Linzmayer, obtint une fois en mai

1931 21 résultats justes dans une série de 25. La probabilité de

faire un score égal à celui-ci ou meilleur se calcule facilement

sur la formule (1) en ajoutant les probabilités d'avoir 21, 22,

23, 24 ou 25 résultats justes. On trouve à peu près 10-11. Cela

prouve avec évidence que Linzmayer n'a pas tiré ses cartes au

hasard.

Les scores obtenus par les sujets de Rhine ne

s'écartent cependant jamais autant de la moyenne. La question

qui se pose alors est de savoir si une déviation donnée est

significative. Pour cela, on calcule le rapport critique défini

comme suit :

x = nombre effectif de bons tirages

m = n p = nombre moyen de bons tirages

attribuables au hasard

s = écart type de la loi de probabilités. Pour

la loi binomiale, s = √ (npq)

Étant donné une valeur mesurée de r, une table

fournit la probabilité d'avoir un résultat aussi éloigné ou plus

éloigné que celui-ci de la moyenne (dans les deux sens). Selon

les normes adoptées de façon courante, une probabilité

inférieure à 1 % est une forte présomption pour qu'une cause

autre que le hasard ait joué.

x = nombre effectif de bons tirages

m = n p = nombre moyen de bons tirages

attribuables au hasard

s = écart type de la loi de probabilités. Pour

la loi binomiale, s = √ (npq)

Étant donné une valeur mesurée de r, une table

fournit la probabilité d'avoir un résultat aussi éloigné ou plus

éloigné que celui-ci de la moyenne (dans les deux sens). Selon

les normes adoptées de façon courante, une probabilité

inférieure à 1 % est une forte présomption pour qu'une cause

autre que le hasard ait joué.

Mais revenons au déroulement des expériences. 1600 essais effectués à l'automne 1930 ne donnèrent aucun résultat, puis les talents de Linzmayer commencèrent à se révéler. Par la suite de 1931 à 1933, 4 autres garçons et 3 filles, tous étudiants obtinrent des scores hautement significatifs. Au total les essais consignés dans " Extra Sensory Perception " portent sur plus de 90 000 tirages. Le sujet le plus remarquable fut un étudiant en théologie Hubert E. Pierce, futur pasteur méthodiste. 11 250 tests le concernant ont été enregistrés, avec une moyenne de 8,9 bons tirages sur 25 (au lieu de 5 dus au hasard). Au premier coup d'œil, il semblerait que cette moyenne n'est pas tellement extraordinaire, mais eu égard au nombre des essais, on trouve un rapport critique de 40. Les tables ne donnent même pas la probabilité correspondante. Elle est astronomiquement faible.

Au cours de trois années de recherches, Rhine fit des essais dans toutes sortes de conditions et s'efforça de mettre en évidence les paramètres qui interviennent sur les performances. Nous indiquerons plus loin les lois qui ont été trouvées. Signalons seulement ici que des résultats significatifs furent obtenus avec le sujet et l'expérimentateur dans des bâtiments différents et qu'une expérience de GESP fut faite entre Miss Ownbey et Miss Turner situées à 400 km l'une de l'autre. Voici le résultat des 8 premières séries de 25 : 9, 16, 16, 7, 7, 8,6,2.

On se convaincra aisément à l'aide de la formule (1) que ce ne sont pas là des résultats dus au hasard. Mais notons la décroissance des performances. Nous en reparlerons.source : http://www.metapsychique.org/La-parapsychologie-quantitative-et.html (Pour rappel,nous sommes partenaires avec l'IMI.)

SUITE - SOMMAIRE - HAUT - ACCUEIL - PRÉCÉDENTE