LE CHAT

Il était une fois un animal fabuleux, beau, intelligent, affectueux et qui répondait au nom de « chat ». Les hommes, charmés par tant de qualités, virent en lui un demi-Dieu ou un vrai démon. Avaient-ils tort ou raison ? Énigmatique jusqu'au bout des griffes, le chat n'a pas fini de nous surprendre.

UN PEU D’HISTOIRE

Pour retrouver trace du petit félin dans nos chaumières, il faut remonter légèrement en arrière (enfin... cinq mille ans tout de même). Originaire d'Égypte, le chat ne fut pas simple à apprivoiser. Se suffisant à lui-même, il ne s'approchait des habitations que pour y débusquer sa vieille ennemie la souris. L'homme, impressionné par les talents de chasseur de l'animal, se mit en devoir de l'adopter. Pour retrouver trace du petit félin dans nos chaumières, il faut remonter légèrement en arrière (enfin... cinq mille ans tout de même). Originaire d'Égypte, le chat ne fut pas simple à apprivoiser. Se suffisant à lui-même, il ne s'approchait des habitations que pour y débusquer sa vieille ennemie la souris. L'homme, impressionné par les talents de chasseur de l'animal, se mit en devoir de l'adopter.

De l'affection à l'adoration il n'y a qu'un pas - Et quelle meilleure représentation du bonheur et de la sensualité qu'une chatte ? C'est ainsi que la déesse Bastet prit place aux côtés de la puissante lionne Sekhmet au panthéon des dieux égyptiens.

Dès lors considéré comme un animal sacré, le chat devint un être immortel. Il ne quittait le monde physique que pour rejoindre le royaume de Râ (Dieu du soleil et père de Bastet). Dans l'Égypte ancienne, son statut divin lui valait d'être momifié et placé aux côtés des pharaons à l'intérieur des pyramides.

Une légende raconte que, pour vaincre l'ennemi, le Roi Cambyse II distribua des chats à ses soldats perses avant la bataille du Port de Péluse. À la vue de l'animal dans les bras de leurs ennemis, les Égyptiens se rendirent sans combattre. Respect certes… Mais aussi crainte car en Égypte celui qui blessait ou tuait un chat était condamné à mort.

À LA CONQUÊTE DU MONDE

Le temps passe, le commerce se développe et, tout naturellement, le chat s'expatrie. D'abord en Grèce ou sa remarquable aptitude à vaincre les rongeurs fit de lui un produit recherché au marché d'Athènes. Proche de l'Égypte, la Grèce partage avec son voisin certaines croyances. Ainsi, le Sphinx, lion couché à tête humaine, et plus tard le Sphinge, version féminine en position assise, existaient déjà en Égypte. Leurs visages rappelaient ceux du pharaon et de la reine et étaient des symboles de tolérance et de sagesse. En Grèce, le Sphinx devint un être mythologique. Il sévissait aux environs de Thèbes où il accostait les passants et leur soumettait une énigme. Les malheureux, incapables d'y répondre étaient tout simplement dévorés. Le félin a donc des origines sacrées en Grèce comme en Égypte. La mythologie grecque prétend d'ailleurs que pour railler le lion, créé par son frère Phébus, Artémise donna vie au petit cousin du Roi des animaux. À croire que le chat fut l'ami des Dieux avant d'être celui des hommes.

Après la Grèce, ce fut à l'Asie de l'adopter. En Inde, il incarna la déesse Satsi.

En Chine, il fut le compagnon des femmes puis celui des moines bouddhistes.

Mais ce fut au Japon qu'il connut le plus de succès. Importé aux environs de l'an mille, il trouva immédiatement sa place au sein de la famille impériale. De nos jours encore, Maneki Neko, statuette en porcelaine à l'effigie du chat, porte chance en invitant celui qui croise sa route à la fortune (patte droite levée) ou à d'agréables rencontres (patte gauche levée).

Les Romains découvrirent le chat lors des conquêtes de l'Égypte et de la Grèce. Émus par l'élégance naturelle de l'animal, les artistes en tombèrent aussitôt amoureux. Objet de maintes peintures et sculptures il devint l'attribut de Diane (symbole féminin de la liberté, proche de la déesse Bastet). Animal domestique par excellence, il se répandit en Europe au gré des avancées de Jules César. Grâce à ses qualités de prédateur, il se fit une place de choix dans les foyers et lors des nombreuses invasions de rats, l'Europe entière lui fut reconnaissante .

DU DIVIN AU DIABOLIQUE

Une légende raconte que, pour consoler le jeune Jacob, Dieu lui-même autorisa le chat à conduire l'enfant au jardin d'Eden. Le petit félin connaissait donc les chemins du paradis ? Les premiers chrétiens, loin d'en douter, firent de lui le compagnon de nombreux Saints. Les moines eux-mêmes, se prirent d'affection pour l'animal et lui confièrent la tâche de protéger greniers et récoltes contre les rongeurs. Autrefois, chat et religion faisaient bon ménage !

Une légende raconte que, pour consoler le jeune Jacob, Dieu lui-même autorisa le chat à conduire l'enfant au jardin d'Eden. Le petit félin connaissait donc les chemins du paradis ? Les premiers chrétiens, loin d'en douter, firent de lui le compagnon de nombreux Saints. Les moines eux-mêmes, se prirent d'affection pour l'animal et lui confièrent la tâche de protéger greniers et récoltes contre les rongeurs. Autrefois, chat et religion faisaient bon ménage !

Tout bascula au quinzième siècle lorsque l'Église voulut confirmer sa place en Europe en imposant un Dieu unique (et masculin). Injustement placé sur le banc des accusés, le chat fut alors pourchassé, torturé, noyé, démembré, pendu, enterré vivant, brûlé vif... Qu'importe la méthode - seule comptait une mort lente et douloureuse. C'est ainsi qu'en France, ils furent jetés par centaines dans les feux de la Saint-Jean. Pour en savoir plus sur cette triste période, le lecteur peut se reporter à l'article « le moulin du chat sauvage » ainsi qu'à celui sur "la fête des chats" de Ypres (Belgique).

Pourquoi la «Sainte» inquisition désigna-t-elle le chat comme ennemi public numéro un ? Certes, il s'agissait d'un animal sacré dans de nombreuses religions antiques. Pire, il était assimilé à des divinités féminines ! Dans les campagnes, on vénérait encore Freya, déesse féline de la fertilité. Or, il était important pour l'Église d'éradiquer les rites païens... Et pourtant, contre toute attente, ce furent les superstitions populaires qui conduisirent le chat à sa perte.

De nature craintive, l'animal aime se retirer dans des lieux isolés et à sinistre réputation. Caves, greniers, cimetières sont ses repères favoris. Il voit dans la pénombre et se déplace librement dans la nuit. Ses yeux brillent dans l'obscurité (à cela rien de magique - une couche de cellules réfléchissantes qui se trouve derrière sa rétine renvoie simplement la lumière). À l'époque médiévale, il n'en fallait pas plus pour faire de lui le compère des sorciers. Mieux encore, les adeptes du satanisme pouvaient se métamorphoser en chat afin de se rendre discrètement au Sabbat. Le Diable prenait l'apparence d'un chat noir pour approcher les hommes. Enfin, l'adoration d'un chat, qui n'était autre que Lucifer lui-même, fut reprochée aux Templiers lors de leur célèbre procès. Étrange croyance qui n'est pas sans rappeler les mythes antiques. Ainsi, en Égypte, Isis aurait échappé à Anubis, le Dieu des morts, en se métamorphosant en chat.

Au seizième siècle, la peste décima l'Europe. L'épidémie, véhiculée par les rats, fut considérée comme une punition divine. Sans aller si loin, nous pouvons supposer qu'elle aurait été enraillée sans les tourments de l'inquisition… Mais loin de retrouver ses lettres de noblesse, le chat fut affublé d'un nouveau pouvoir démoniaque. On le dit capable de communiquer avec les morts et même de revenir de l'au-delà. Plusieurs témoins attestèrent qu'après la disparition de leur chat, un autre animal, identique au premier, vint prendre place au sein du foyer. Remords ? Hallucinations ? Vengeance d'outre tombe ? À chacun de juger.

Au début du dix-septième siècle, les artistes se penchèrent à nouveau sur le petit félin. Il redevint à la mode, notamment dans le milieu bourgeois. Pourtant, il fallut attendre l'année mille sept cent trente-six pour que la loi interdise officiellement son massacre. À la même période, l'aristocratie britannique s'amouracha du chat. Ce fut le début des expositions et des premières sélections félines.

LA PART DU RÉEL

S’il n'a rien de diabolique, le chat reste cependant un animal mystérieux. Même ses origines sont troubles. Descend-t-il du Chat ganté d'Afrique (le Felis Libyca) ou du chat orné de l'Inde (le Felis Ornata)? Est-il de la même famille que le Felis Silvestris (chat sauvage européen)? Les chercheurs, divisés sur le sujet, ne peuvent répondre à la question.

S’il n'a rien de diabolique, le chat reste cependant un animal mystérieux. Même ses origines sont troubles. Descend-t-il du Chat ganté d'Afrique (le Felis Libyca) ou du chat orné de l'Inde (le Felis Ornata)? Est-il de la même famille que le Felis Silvestris (chat sauvage européen)? Les chercheurs, divisés sur le sujet, ne peuvent répondre à la question.

Autre interrogation : Le ronronnement. Nous savons depuis des millénaires que le chat ronronne. Bébé, c'est de cette manière qu'il communique avec sa mère. Il lui témoigne son contentement et sa tendresse. De même, la chatte ronronne pour détendre ses chatons et leur rappeler qu'ils sont en sécurité auprès d'elle. Adulte, il arrive au chat de ronronner tout en pétrissant et en tétant les vêtements de son maître. L'animal régresse alors et associe l'odeur humaine à celle de sa mère. Le ronronnement est donc un signe d'affection et de bien-être mais pas seulement. Le chat ronronne également lorsqu'il souffre ou qu'il a peur. Ainsi, il n'est pas rare de surprendre un chat mourant en train de ronronner. Là où le phénomène devient troublant, c'est lorsque on le met en parallèle avec une autre vérité générale - La remarquable résistance du chat face à la douleur. Les vétérinaires sont formels, les félins développent moins de complications post opératoires et de maladies que les autres espèces animales. De même, ils cicatrisent plus vite. Cette faculté surprenante serait dûe aux vertus thérapeutiques du ronronnement. Le chat se soigne lui même. Certes, ce qui est valable pour l'animal ne l'est pas forcement pour l'homme et il est encore difficile de mesurer l'impact du ronronnement sur notre santé. Cependant, des études montrent que le ronronnement fait baisser la tension et a des pouvoirs calmants sur l'organisme. Pas rancunier, le chat aide l'homme à se détendre et à éprouver du plaisir. Certes, il n'est pas le seul animal capable d'un tel prodige. Tous les félins ronronnent. Mais les lions, les tigres et les panthères sont plus difficiles d'approche...

Que dire également de sa facilité à retrouver son chemin sur des dizaines voir même des centaines de kilomètres. Les témoignages sont trop nombreux pour être tous cités. Retenons simplement l'histoire de ce chat qui, après s'être égaré pendant les vacances, aurait parcouru deux mille quatre cent kilomètres pour retrouver sa maison. Seule explication rationnelle, les repérages visuels, acoustiques ou olfactifs... Mais cette interprétation est légère lorsqu'on sait qu'un chat ne s'éloigne pas à plus de cinq cent mètres de son domicile. Histoires plus troublantes encore, celles de chats ayant retrouvé leurs maîtres dans leurs nouvelles demeures bien que ces derniers aient déménagé sans les emmener...

C'est sans doute pour ces raisons que de nombreux récits dans le monde attribuent au chat des pouvoirs paranormaux. Une ancienne croyance égyptienne veut que le chat ait neuf vies... Notons qu'à l'époque, le neuf était un chiffre mystique, alors qu'aujourd'hui, c'est le sept qui porte-bonheur… La surprenante résistance physique de l'animal est à l'origine de cette légende. De même, le chat est récurrent lors des « manifestions » d'entités animales (voir l'article « Ancien Ram Inn »). Ainsi, le jeune Chateaubriand cru apercevoir un chat noir, accompagnant le spectre d'un comte unijambiste, au château de Combourg. Affabulations ? Rappelons que des travaux au château ont mis à jour la momie d'un chat dans le plafond de la pièce où, jadis, l'écrivain entendait miaulement et gémissements... (Il n'était pas rare autrefois d'emmurer un chat vivant dans les fondations d'une maison afin d'assurer la prospérité de la famille).

DES CHATS ET DES HOMMES

Une si longue cohabitation entre l'homme et la bête n'est pas sans laisser des traces. Élevé par les moines Chartreux qui faisaient commerce de sa fourrure ou chassé pour sa viande en période de guerre le chat, comme tant d'animaux, fut objet de notre cruauté mais aussi, et c'est plus rare, de notre fascination.

Une si longue cohabitation entre l'homme et la bête n'est pas sans laisser des traces. Élevé par les moines Chartreux qui faisaient commerce de sa fourrure ou chassé pour sa viande en période de guerre le chat, comme tant d'animaux, fut objet de notre cruauté mais aussi, et c'est plus rare, de notre fascination.

Sa sulfureuse réputation fit naître à son égard maintes superstitions (parfois contradictoires). Ainsi, en France, croiser un chat noir est signe de malheur alors qu'en Écosse, la présence d'un chat noir dans un foyer est un gage de prospérité pour la maison. En France toujours, un chat qui se lave les oreilles annonce une pluie prochaine alors qu'en Allemagne, cette attitude présage de l'arrivée de visiteurs. Au Cambodge, posséder une chatte tricolore garantit le bonheur pour toute la famille. En Irlande, celui qui tue un chat est condamné à dix-sept ans de malheur... La liste est malheureusement trop longue pour être intégralement citée. Elle n'a d'ailleurs pas d'autre intérêt que de montrer l'impact de l'animal sur l'imaginaire collectif. L'image du chat, bien plus que le chat lui-même, s'est imposée dans notre quotidien et ce de multiples façons.

Dans notre langage, les proverbes faisant allusion au petit félin sont légions. «Chat échaudé craint l'eau froide», reconnaît à l'animal la mémoire, la prudence et même la rancune. « La nuit tous les chats sont gris » rappelle évidement le rôle néfaste de l'obscurité sur notre perception visuelle mais pas seulement. Il souligne aussi la présence du chat au cœur des ténèbres. « Il faut appeler un chat un chat » invite à nommer les choses par leur nom. Mais pourquoi avoir choisi cet animal pour illustrer l'expression ? Serait-il innommable ? « Il n'y a pas de quoi fouetter un chat » est à mettre en relation avec les injustices et la barbarie dont il fit les frais lors de l'inquisition. « Les chats retombent toujours sur leurs pattes » reconnaît à l'animal la facilité à surmonter l'épreuve mais aussi la quasi invulnérabilité. Enfin, « donner sa langue au chat » est à rapprocher de la mythologie grecque où le sphinx posait d'insolubles énigmes aux passants. Pour information, l'expression « avoir un chat dans la gorge » existe en Allemagne et en Angleterre et se traduit par « avoir une grenouille dans la gorge ». En adoptant ce proverbe, les français ont changé d'animal, comme si un chat, c'était plus irritant qu'une grenouille...

Dans notre littérature, il devint tour à tour personnage :

- De fables. Pour Jean de Lafontaine, le chat incarne volontiers un religieux fourbe et hypocrite. Dans « Le chat et les deux moineaux », il croque son vieil ami l'oiseau (infidélité). Dans « Le chat, la belette et le petit lapin », il mange belette et lapin (cruauté et indifférence).

- De contes. Le célèbre « Chat Botté » de Charles Perrault, est fourbe, rusé mais aussi habile chasseur. Qualité retrouvée dans « Dick Whittington et son chat » ou l'animal part combattre les rongeurs au royaume des Maures (jeu de mots probable) et en revient riche et victorieux.

- De bandes dessinées. Dans « Tom et Jerry », « Titi et gros minet » ou « Les schtroumpfs », le chat incarne un animal agressif, plus bête que méchant. Au fil du temps, son image se peaufine, devenant plus caustique. Ainsi, « Garfield », seul compagnon de Jon, se montre quotidiennement sarcastique. De même « Le chat » de Philippe Geluck porte un regard critique et détaché sur le monde qui l'entoure.

- De roman. Le plus célèbre étant « Le chat noir » d'Edgar Allan Poe ou l'étrange animal semble revenir d'entre les morts pour se venger de son ancien maître (texte qui n'est pas sans rappeler de vieilles croyances…). Dans la littérature contemporaine, Minerva McGonagall, professeur de Harry Potter au collège Poularde et Directrice de Gryffondor se change en chat à volonté (pratique connue des sorcières !).

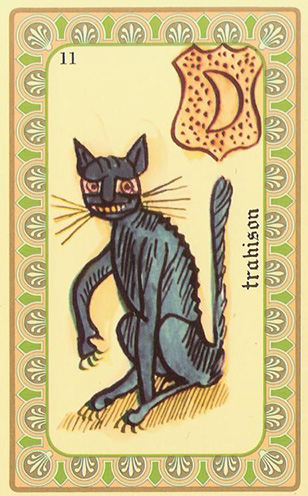

Et bien entendu dans l'occultisme (ne pas confondre avec le satanisme !). Dans l'interprétation des rêves le chat représente l'irrationnel, la solitude, l'indifférence, l'agressivité et même parfois une relation passionnelle qui peut devenir dangereuse. Le chat se retrouve également dans l'art divinatoire. Onzième lame de l'Oracle de Belline, il incarne la « Trahison ». Représenté sous les traits d'un animal en colère, couleur nuit, et doté de treize griffes acérées, il est porteur de mauvaises surprises, d'échecs, de séparations et de calomnies. Régit par la lune, cette lame évoque également l'instabilité, le changement et la fécondité.

Quelle conclusion apporter face à un animal si déroutant ? La citation de Théophile Gautier vient naturellement à l’esprit : « Le chat veut bien être votre ami, mais pas votre esclave ». Tant que l'homme respectera l'animal, il vivra en harmonie avec lui. Sinon ? Allez savoir ! Toute superstition naît d'une légende elle-même née d'une réalité…

Nous devons cet article à Mme Sylviane Putinier, correspondante du CERPI que nous remercions vivement.

Article annexe : le chat Oscar - le chat qui annonce les décès.

|