Comme

l'a très bien exposé Dan Brown dans son Code da Vinci, si vous recherchez le Saint Graal, recherchez donc Marie-Madeleine car

il ne peut pas en être très loin ! Mais tout d'abord qu'est-ce que le Graal ?

Il peut y avoir plusieurs interprétations à ce fameux Graal.

Wikipédia nous fournit l'essentiel des explications : Le mot graal désigne, en ancien français, une coupe ou un plat creux.

Plus spécialement, le Graal est, selon la tradition médiévale, une mystérieuse coupe aux pouvoirs magiques. Il est associé au

chaudron du Dagda, talisman antique de la civilisation celtique, dont il serait un avatar christianisé.

Apparition littéraire

Il apparaît pour la première fois sous forme littéraire dans Perceval ou le conte du Graal de Chrétien de

Troyes (XIIe siècle). C'est une coupe d'or ornée de pierres précieuses, accompagnée d'une lance qui

saigne et d'un plat d'argent, mais le sens d'aucun de ces symboles n'est expliqué.

Une sorte de suite, la Rédaction courte, d'un auteur anonyme,

explique que le Graal donne à chacun les nourritures qu'il désire, et l'associe avec la Sainte Lance qui a percé le flanc de Jésus-Christ sur la croix.

Pour Wolfram d'Eschenbach dans son Parzival le Graal est une pierre magique.

Enfin, c'est Robert de Boron, au début du XIIIe siècle, qui

explique dans L'estoire du Graal qu'il s'agit de la coupe avec laquelle Jésus-Christ a célébré la Cène

et dans laquelle, ensuite, son sang a été recueilli par Joseph d'Arimathée — coupe évoquée, sans lui donner de nom,

par de nombreux apocryphes tels les Gesta Pilati ou le Pseudo Évangile de Nicodème.

Emporté en terres lointaines par Joseph, le saint Graal devient le centre d'un mystère auquel

certains élus participent autour d'une table ronde — d'où l'intégration dans les récits de la Table ronde. Cette

christianisation de la légende du Graal est parachevée par la Queste del Saint-Graal, roman anonyme écrit vers 1220,

probablement par un moine, qui fait du Graal la Grâce divine.

Plus récemment, il apparaît dans de nombreuses œuvres, parmi lesquels on peut citer :

Parsifal,

opéra de Richard Wagner, 1882

Parsifal,

opéra de Richard Wagner, 1882

Monty Python, sacré Graal (en anglais Monty Python and the Holy Grail), 1975, film parodiant la quête des chevaliers de la Table

Ronde

Excalibur, film de John Boorman, 1981

Indiana Jones et la dernière Croisade (en anglais Indiana Jones and the Last Crusade), film de Steven

Spielberg, 1989

le Da Vinci Code, roman de l'Américain Dan Brown. Dans ce livre, les héros

cherchent le Graal en Angleterre et à Paris. Le Graal n'est pas la coupe qui servit pendant la Cène, mais un ensemble de

documents gardé par le Prieuré de Sion. Parmi ces documents se trouve le lieu où est situé la tombe de Marie-Madeleine, qui

aurait été, d'après le roman, la femme de Jésus et la mère de sa descendance.

Le Graal, symbole de quête et d'inaccessible.

Le

Graal est un objet mystérieux, presque magique : c'est un objet caché : personne ne l'a vu et il n'aura réellement

accompli son rôle qu'après avoir été retrouvé; c'est un objet sacré aux pouvoirs puissants

: seul un être pur pourra le trouver et en prendre possession. Pourtant tous les chevaliers le cherchent, et le monde n'aura de paix qu'après sa découverte.

Le Graal, symbole de quête et d'inaccessible.

Le

Graal est un objet mystérieux, presque magique : c'est un objet caché : personne ne l'a vu et il n'aura réellement

accompli son rôle qu'après avoir été retrouvé; c'est un objet sacré aux pouvoirs puissants

: seul un être pur pourra le trouver et en prendre possession. Pourtant tous les chevaliers le cherchent, et le monde n'aura de paix qu'après sa découverte.

On peut ainsi donner plusieurs interprétations à la quête des chevaliers :

l'énergie dépensée et les épreuves rencontrées font grandir ou révèlent les qualités des chevaliers de la Table Ronde,

éventuellement leur permettent d'en acquérir de nouvelles; il s'agit donc d'une quête initiatique et de révélation

personnelle. la recherche d'un objet sacré comme but dans la vie, et même au risque de sa vie, montre que la finalité peut

être plus importante que sa propre existence (vision chrétienne de la vie terrestre, vécue comme un passage avant un monde meilleur).

le saint Graal déposé par un chevalier au centre de la Table Ronde, lieu de rencontre des puissants du royaume, marque

symboliquement l'instauration du christianisme grâce aux pouvoirs temporels (politiques ou militaires) ; il montre aussi

la primauté du religieux sur le temporel, puisqu'il justifie les efforts accomplis par les chevaliers.

Une autre version du Graal

Lorsque

Ève s'éveilla au jardin d'Eden, elle vit Adam étendu près d'elle, encore endormi. La plaie de la poitrine du premier homme

saignait encore : Dieu en avait tiré la côte dont était issue sa compagne. Ève confectionna une coupe avec une poignée de glaise

du jardin d'Eden, la même que Dieu avait utilisée pour façonner Adam. Ève recueillit le sang d'Adam dans cette coupe. La glaise

but le sang et la blessure se ferma. Cette coupe est celle du Graal. Elle est toujours associée avec le sang et la plaie, douleur du monde dont elle est le remède. Ève l'utilisa tous les jours et l'emporta lorsqu'ils quittèrent le jardin d'Eden. La

Coupe se brisa en sept morceaux qui furent dispersés sur la terre. Au cours des âges, les morceaux se ressoudèrent et la

Coupe servit de nouveau. Jésus l'avait, il s'en servit aux noces de Cana, pour changer l'eau en vin, ainsi qu'à son dernier repas

avec ses disciples. C'est dans cette même Coupe que Joseph d'Arimathie recueillit le sang de Jésus blessé d'un coup de

lance pendant son agonie. Joseph d'Arimathie, fuyant les persécutions, arriva au bord du grand océan qu'il traversa avec

toute sa famille sur sa chemise étendue sur l'eau en guise de navire. Il aborda une côte. C'est ainsi que le Graal arriva en

Bretagne. Mal reçus, Joseph et ses descendants s'enfermèrent dans le Château Aventureux dont l'un des gardiens fut le Roi

Blessé. Il saignait d'une blessure à la cuisse, due à sa curiosité impie, et dont il ne pouvait ni guérir ni mourir,

depuis des siècles. L'Enchanteur Merlin, bien que fils d'une vierge et du Diable, était créature de Dieu et tout entier à son

service. Il prit en main, avant même sa naissance, la destinée d'Arthur, roi de Logres. Il en fit le meilleur chevalier du

monde, capable de retrouver le Graal dont l'absence causait le malheur des hommes. Arrivé à l'âge adulte, Arthur, selon les

desseins de Merlin, créa la Table Ronde où prirent place les meilleurs chevaliers de Bretagne, suscitant ainsi l'émulation pour faire surgir le meilleur des

meilleurs qui devrait découvrir le saint Graal.

Lorsque

Ève s'éveilla au jardin d'Eden, elle vit Adam étendu près d'elle, encore endormi. La plaie de la poitrine du premier homme

saignait encore : Dieu en avait tiré la côte dont était issue sa compagne. Ève confectionna une coupe avec une poignée de glaise

du jardin d'Eden, la même que Dieu avait utilisée pour façonner Adam. Ève recueillit le sang d'Adam dans cette coupe. La glaise

but le sang et la blessure se ferma. Cette coupe est celle du Graal. Elle est toujours associée avec le sang et la plaie, douleur du monde dont elle est le remède. Ève l'utilisa tous les jours et l'emporta lorsqu'ils quittèrent le jardin d'Eden. La

Coupe se brisa en sept morceaux qui furent dispersés sur la terre. Au cours des âges, les morceaux se ressoudèrent et la

Coupe servit de nouveau. Jésus l'avait, il s'en servit aux noces de Cana, pour changer l'eau en vin, ainsi qu'à son dernier repas

avec ses disciples. C'est dans cette même Coupe que Joseph d'Arimathie recueillit le sang de Jésus blessé d'un coup de

lance pendant son agonie. Joseph d'Arimathie, fuyant les persécutions, arriva au bord du grand océan qu'il traversa avec

toute sa famille sur sa chemise étendue sur l'eau en guise de navire. Il aborda une côte. C'est ainsi que le Graal arriva en

Bretagne. Mal reçus, Joseph et ses descendants s'enfermèrent dans le Château Aventureux dont l'un des gardiens fut le Roi

Blessé. Il saignait d'une blessure à la cuisse, due à sa curiosité impie, et dont il ne pouvait ni guérir ni mourir,

depuis des siècles. L'Enchanteur Merlin, bien que fils d'une vierge et du Diable, était créature de Dieu et tout entier à son

service. Il prit en main, avant même sa naissance, la destinée d'Arthur, roi de Logres. Il en fit le meilleur chevalier du

monde, capable de retrouver le Graal dont l'absence causait le malheur des hommes. Arrivé à l'âge adulte, Arthur, selon les

desseins de Merlin, créa la Table Ronde où prirent place les meilleurs chevaliers de Bretagne, suscitant ainsi l'émulation pour faire surgir le meilleur des

meilleurs qui devrait découvrir le saint Graal.

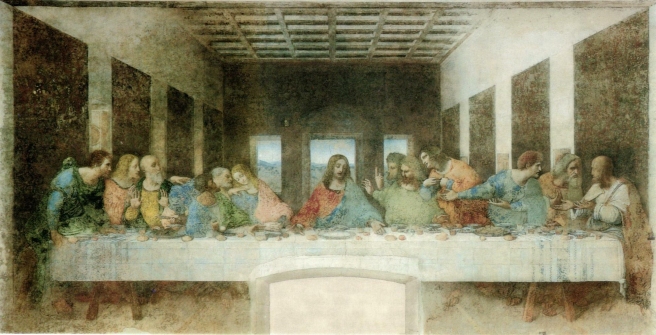

Aujourd'hui,

et avec l'avènement de Marie-Madeleine et de sa réhabilitation, on donne une autre signification au saint Graal. Bien sûr, le

calice merveilleux de la dernière cène, le dernier repas de Jésus en compagnie de ses douze apôtres (et s'il est vrai qu'ils

étaient bien douze, Marie-Madeleine aurait fait la treizième convive à table, sauf bien sûr si, comme on le suppose, Jean et

elle ne faisaient qu'un) a peut-être existé. Là dessus aussi il y a moyen de discuter. Le tableau de Léonard de Vinci n'en

présente pas car pour lui, le Graal EST Marie-Madeleine et par extension le fait que Jésus et elle étaient mariés. Un autre

élément du tableau, élément codé, nous le laisse supposer, il s'agit de ce gigantesque M que les personnages dessinent à

l'image par leurs positions respectives. Un M comme "mariage"; ou comme "mariés". Mais cela ne se disait très certainement pas

de cette façon en hébreu ou en araméen et le français n'existait pas encore. Par contre, cela pouvait être un M comme Marie,

comme Madeleine et là, il n'y a guère d'équivoque, puisque nous avons vu que son vrai nom devait être en fait Myriam ou Maryam,

auquel on accolait Magdala ou Magdalena.

Aujourd'hui,

et avec l'avènement de Marie-Madeleine et de sa réhabilitation, on donne une autre signification au saint Graal. Bien sûr, le

calice merveilleux de la dernière cène, le dernier repas de Jésus en compagnie de ses douze apôtres (et s'il est vrai qu'ils

étaient bien douze, Marie-Madeleine aurait fait la treizième convive à table, sauf bien sûr si, comme on le suppose, Jean et

elle ne faisaient qu'un) a peut-être existé. Là dessus aussi il y a moyen de discuter. Le tableau de Léonard de Vinci n'en

présente pas car pour lui, le Graal EST Marie-Madeleine et par extension le fait que Jésus et elle étaient mariés. Un autre

élément du tableau, élément codé, nous le laisse supposer, il s'agit de ce gigantesque M que les personnages dessinent à

l'image par leurs positions respectives. Un M comme "mariage"; ou comme "mariés". Mais cela ne se disait très certainement pas

de cette façon en hébreu ou en araméen et le français n'existait pas encore. Par contre, cela pouvait être un M comme Marie,

comme Madeleine et là, il n'y a guère d'équivoque, puisque nous avons vu que son vrai nom devait être en fait Myriam ou Maryam,

auquel on accolait Magdala ou Magdalena.

Nous savons pertinemment bien que l'orthodoxie judaïque de Jésus peut être mise en doute et par là même les déductions que

nous avons ici développées, il était révolutionnaire et novateur par certains côtés, mais il est certain qu'il oeuvrait pour le bien,

l'amour d'autrui, le pacifisme, etc. Il est quasiment certain aussi qu'il voulait que son église soit dirigée par une femme et

non un homme, Marie-Madeleine en l'occurrence et c'est cela que les premiers Pères de l'Église ont voulu occulter en premier.

Que ce duo ait été marié et qu'il ait eu un enfant ne faisait que corser le problème, qu'il y ait eu une descendance

l'accentuait encore. Enfin, si Jésus n'était pas mort sur la croix, voilà qui ferait un tort considérable à cette même

Église. Tout ceci aurait fort bien pu avoir été consigné par écrit, par Joseph d'Arimathie par exemple, l'un des quatre

évangélistes connus aussi d'ailleurs mais on sait que leurs textes ont été "retravaillés" dirons-nous poliment, ou dans l'un des documents retrouvés ultérieurement. Rien

n'empêchait d'ailleurs Marie-Madeleine de continuer d'écrire une fois en France, ni ses écrits (dont l'évangile selon M.M.) de se trouver disséminés un peu partout au gré

de l'histoire, malgré l'extrême prudence dont ils ont pu faire l'objet, l'intervention des anti-hérétiques. De là à prétendre que ce type de document ait

pu tomber au mains de personnes telles que l'abbé Saunière, il n'y a qu'un pas que l'histoire finira peut-être un jour par nous permettre de franchir.

Voyons maintenant quelques attributs de

Marie-Madeleine qui étayeront notre thèse.

SOMMAIRE - ACCUEIL -

HAUT - SUITE - PRÉCÉDENTE

Parsifal,

opéra de Richard Wagner, 1882

Parsifal,

opéra de Richard Wagner, 1882  Le Graal, symbole de quête et d'inaccessible.

Le Graal, symbole de quête et d'inaccessible.

Lorsque

Ève s'éveilla au jardin d'Eden, elle vit Adam étendu près d'elle, encore endormi. La plaie de la poitrine du premier homme

saignait encore : Dieu en avait tiré la côte dont était issue sa compagne. Ève confectionna une coupe avec une poignée de glaise

du jardin d'Eden, la même que Dieu avait utilisée pour façonner Adam. Ève recueillit le sang d'Adam dans cette coupe. La glaise

but le sang et la blessure se ferma. Cette coupe est celle du Graal. Elle est toujours associée avec le sang et la plaie, douleur du monde dont elle est le remède. Ève l'utilisa tous les jours et l'emporta lorsqu'ils quittèrent le jardin d'Eden. La

Coupe se brisa en sept morceaux qui furent dispersés sur la terre. Au cours des âges, les morceaux se ressoudèrent et la

Coupe servit de nouveau. Jésus l'avait, il s'en servit aux noces de Cana, pour changer l'eau en vin, ainsi qu'à son dernier repas

avec ses disciples. C'est dans cette même Coupe que Joseph d'Arimathie recueillit le sang de Jésus blessé d'un coup de

lance pendant son agonie. Joseph d'Arimathie, fuyant les persécutions, arriva au bord du grand océan qu'il traversa avec

toute sa famille sur sa chemise étendue sur l'eau en guise de navire. Il aborda une côte. C'est ainsi que le Graal arriva en

Bretagne. Mal reçus, Joseph et ses descendants s'enfermèrent dans le Château Aventureux dont l'un des gardiens fut le Roi

Blessé. Il saignait d'une blessure à la cuisse, due à sa curiosité impie, et dont il ne pouvait ni guérir ni mourir,

depuis des siècles. L'Enchanteur Merlin, bien que fils d'une vierge et du Diable, était créature de Dieu et tout entier à son

service. Il prit en main, avant même sa naissance, la destinée d'Arthur, roi de Logres. Il en fit le meilleur chevalier du

monde, capable de retrouver le Graal dont l'absence causait le malheur des hommes. Arrivé à l'âge adulte, Arthur, selon les

desseins de Merlin, créa la Table Ronde où prirent place les meilleurs chevaliers de Bretagne, suscitant ainsi l'émulation pour faire surgir le meilleur des

meilleurs qui devrait découvrir le saint Graal.

Lorsque

Ève s'éveilla au jardin d'Eden, elle vit Adam étendu près d'elle, encore endormi. La plaie de la poitrine du premier homme

saignait encore : Dieu en avait tiré la côte dont était issue sa compagne. Ève confectionna une coupe avec une poignée de glaise

du jardin d'Eden, la même que Dieu avait utilisée pour façonner Adam. Ève recueillit le sang d'Adam dans cette coupe. La glaise

but le sang et la blessure se ferma. Cette coupe est celle du Graal. Elle est toujours associée avec le sang et la plaie, douleur du monde dont elle est le remède. Ève l'utilisa tous les jours et l'emporta lorsqu'ils quittèrent le jardin d'Eden. La

Coupe se brisa en sept morceaux qui furent dispersés sur la terre. Au cours des âges, les morceaux se ressoudèrent et la

Coupe servit de nouveau. Jésus l'avait, il s'en servit aux noces de Cana, pour changer l'eau en vin, ainsi qu'à son dernier repas

avec ses disciples. C'est dans cette même Coupe que Joseph d'Arimathie recueillit le sang de Jésus blessé d'un coup de

lance pendant son agonie. Joseph d'Arimathie, fuyant les persécutions, arriva au bord du grand océan qu'il traversa avec

toute sa famille sur sa chemise étendue sur l'eau en guise de navire. Il aborda une côte. C'est ainsi que le Graal arriva en

Bretagne. Mal reçus, Joseph et ses descendants s'enfermèrent dans le Château Aventureux dont l'un des gardiens fut le Roi

Blessé. Il saignait d'une blessure à la cuisse, due à sa curiosité impie, et dont il ne pouvait ni guérir ni mourir,

depuis des siècles. L'Enchanteur Merlin, bien que fils d'une vierge et du Diable, était créature de Dieu et tout entier à son

service. Il prit en main, avant même sa naissance, la destinée d'Arthur, roi de Logres. Il en fit le meilleur chevalier du

monde, capable de retrouver le Graal dont l'absence causait le malheur des hommes. Arrivé à l'âge adulte, Arthur, selon les

desseins de Merlin, créa la Table Ronde où prirent place les meilleurs chevaliers de Bretagne, suscitant ainsi l'émulation pour faire surgir le meilleur des

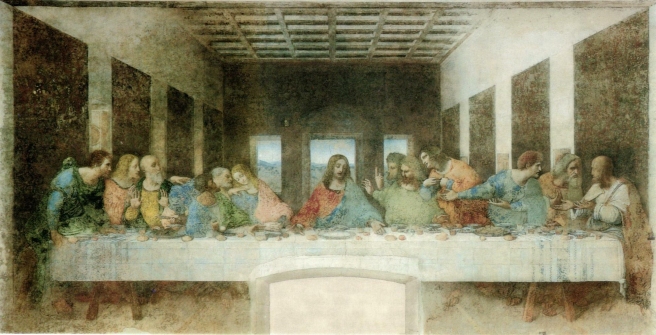

meilleurs qui devrait découvrir le saint Graal.  Aujourd'hui,

et avec l'avènement de Marie-Madeleine et de sa réhabilitation, on donne une autre signification au saint Graal. Bien sûr, le

calice merveilleux de la dernière cène, le dernier repas de Jésus en compagnie de ses douze apôtres (et s'il est vrai qu'ils

étaient bien douze, Marie-Madeleine aurait fait la treizième convive à table, sauf bien sûr si, comme on le suppose, Jean et

elle ne faisaient qu'un) a peut-être existé. Là dessus aussi il y a moyen de discuter. Le tableau de Léonard de Vinci n'en

présente pas car pour lui, le Graal EST Marie-Madeleine et par extension le fait que Jésus et elle étaient mariés. Un autre

élément du tableau, élément codé, nous le laisse supposer, il s'agit de ce gigantesque M que les personnages dessinent à

l'image par leurs positions respectives. Un M comme "mariage"; ou comme "mariés". Mais cela ne se disait très certainement pas

de cette façon en hébreu ou en araméen et le français n'existait pas encore. Par contre, cela pouvait être un M comme Marie,

comme Madeleine et là, il n'y a guère d'équivoque, puisque nous avons vu que son vrai nom devait être en fait Myriam ou Maryam,

auquel on accolait Magdala ou Magdalena.

Aujourd'hui,

et avec l'avènement de Marie-Madeleine et de sa réhabilitation, on donne une autre signification au saint Graal. Bien sûr, le

calice merveilleux de la dernière cène, le dernier repas de Jésus en compagnie de ses douze apôtres (et s'il est vrai qu'ils

étaient bien douze, Marie-Madeleine aurait fait la treizième convive à table, sauf bien sûr si, comme on le suppose, Jean et

elle ne faisaient qu'un) a peut-être existé. Là dessus aussi il y a moyen de discuter. Le tableau de Léonard de Vinci n'en

présente pas car pour lui, le Graal EST Marie-Madeleine et par extension le fait que Jésus et elle étaient mariés. Un autre

élément du tableau, élément codé, nous le laisse supposer, il s'agit de ce gigantesque M que les personnages dessinent à

l'image par leurs positions respectives. Un M comme "mariage"; ou comme "mariés". Mais cela ne se disait très certainement pas

de cette façon en hébreu ou en araméen et le français n'existait pas encore. Par contre, cela pouvait être un M comme Marie,

comme Madeleine et là, il n'y a guère d'équivoque, puisque nous avons vu que son vrai nom devait être en fait Myriam ou Maryam,

auquel on accolait Magdala ou Magdalena.